La crise sanitaire que la France vit depuis le mois de mars 2020 laissait craindre une vague d’ouverture de procédures collectives.

Or, force est de constater que les dispositifs d’aides aux entreprises ont permis, pour le moment, d’éviter une catastrophe économique et commerciale.

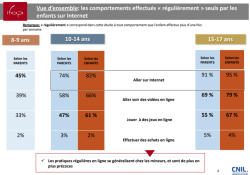

En effet, selon deux études récemment publiées par le Conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires (CNAJMJ), les procédures collectives sont en baisse de 19 % au 1er trimestre 2021.

S’agissant tout d’abord de l’Observatoire statistique sur les procédures collectives, il ressort de ses conclusions qu’au 1er trimestre 2021, la France compte 8. 045 procédures collectives, soit une baisse de 19 % par rapport à la même période l’an passé. La baisse la plus importante concerne les redressements judiciaires, dont le nombre d’ouvertures a été plus que divisé par deux.

Les secteurs qui recensent les volumes d’ouvertures de procédures collectives les plus élevés sont ceux qui ont été les plus directement touchés par la crise sanitaire, tels que la construction (21 %), le commerce (18 %) et l’hôtellerie/restauration (10 %). D’un point de vue géographiques, les régions les plus touchées sont l’Ile-de-France, avec 22 % d’ouvertures de procédures puis celles Auvergne Rhône-Alpes et PACA (11 %).

Enfin, la quasi-totalité des procédures collectives concernent toujours des entreprises de moins de 10 salariés et moins de 1 % concerne des entreprises de plus de 51 salariés.

Pour soutenir cet effort, la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 13) a créé une procédure de traitement de sortie de crise, qui est une procédure judiciaire simplifiée destinée à traiter les difficultés causées ou aggravées par l’épidémie de Covid-19.

Cette loi a été complétée par deux décrets d’application.

Le premier (Décret n° 2021-1354 du 16-10-2021) fixe les règles générales applicables à la procédure, le second (Décret n° 2021-1355 du 16-10-2021), les seuils nécessaires à son ouverture.

L’objectif du législateur est de prévoir une procédure judiciaire pour les entreprises qui rencontrent un problème conjoncturel lié à la crise sanitaire et au financement de leur activité, ce qui exclut les entreprises structurellement en difficulté. Temporaire et spécifique, la procédure est entrée en vigueur le 18 octobre 2021 et s’appliquera jusqu’au 1er juin 2023 (Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, art. 13, VII).

Les conditions d’ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise

L’initiative de la procédure de traitement de sortie de crise relève exclusivement du débiteur, personne physique ou morale.

Afin de bénéficier de cette procédure, l’entreprise doit avoir moins de vingt salariés et un bilan inférieur à 3. 000 000 € de total de passif hors capitaux propres (Loi n° 2021-689, art. 13, I-A et décret n° 2021-1355, art. 1).

Il s’agit ici de deux critères cumulatifs.

Doivent être pris en compte le nombre de salariés employés à la date de la demande d’ouverture de la procédure (Décret n° 2021-1355, art. 2) et le bilan apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable (art. 3).

Lors de la demande d’ouverture de la procédure, le débiteur doit préciser les modalités d’élaboration de l’inventaire de son patrimoine et des garanties qui le grèvent (Décret. n° 2021-1354, art. 1er).

Trois options s’offrent à lui : soit il s’engage à l’établir lui-même, soit il demande à en être dispensé, soit encore, il demande au tribunal la désignation d’un officier public ou un courtier de marchandises assermenté.

La demande doit notamment être accompagnée des pièces suivantes, datées, signées et certifiées sincères et véritables par l’entreprise (Décret n° 2021-1354, art. 1, al. 2 à 17) : comptes annuels du dernier exercice ; état du passif exigible et de l’actif disponible ; déclaration de cessation des paiements ; situation de trésorerie et compte de résultat prévisionnel ; nombre des salariés employés à la date de la demande ; bilan et chiffre d’affaires appréciés à la date de clôture du dernier exercice comptable ; état chiffré des créances et des dettes ; état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ; inventaire sommaire des biens de l’entreprise.

A ces éléments, identiques à ceux exigés pour une demande d’ouverture de sauvegarde ou de redressement judiciaire (à l’exception de l’état du passif et de l’actif et de la déclaration de cessation des paiements pour la sauvegarde, et du compte de résultat prévisionnel pour le redressement), s’ajoutent la justification du paiement des créances salariales échues et l’état chiffré des créances salariales à échoir, spécifiques à la procédure de traitement de sortie de crise.

A défaut du justificatif concernant le règlement des créances salariales, l’entreprise doit attester sur l’honneur être à jour de ses obligations à l’égard de ses salariés (Décret n° 2021-1354, art. 1, 6°). Si un autre document ne peut pas être fourni, le motif qui en empêche la production doit figurer dans la demande (art. 1, dernier al.).

Déroulement de la procédure

Tout d’abord, l’entreprise doit établir la liste des créances de chaque créancier identifié dans ses documents comptables ou avec lequel elle est liée par un engagement dont elle peut justifier l’existence (Loi n° 2021-689, art. 13, II-B) et la déposer au greffe dans les dix jours du jugement ouvrant la procédure (Décret n° 2021-1354, art. 6, al. 1).

Cette liste doit contenir les informations détaillées sur les créances de l’article R. 622-5 du Code de commerce, auxquelles sont ajoutées les « modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté ».

C’est une différence fondamentale avec les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire de droit commun, dans lesquelles les créances antérieures sont déclarées par les créanciers, vérifiées par le mandataire judiciaire puis admises ou non au passif par le juge-commissaire.

Le mandataire de la procédure de traitement de sortie de crise doit ainsi opérer une vérification de la conformité de la liste établie par le débiteur, avec les documents comptables de l’entreprise (Décret. n° 2021-1354, art. 6, al. 2).

La liste établie peut ainsi différer de la liste ayant permis au tribunal d’ouvrir la procédure de traitement de sortie de crise.

Sous huit jours, le mandataire doit communiquer aux créanciers les informations relatives à leurs créances telles qu’elles résultent de cette liste et les informer du droit qu’ils ont de demander l’actualisation de leurs créances ou d’en contester le montant et l’existence (Loi n° 2021-689, art. 13, II-C et décret n° 2021-1354, art. 7, al. 2). Les créanciers doivent se manifester dans le mois qui suit la publication du jugement d’ouverture au Bodacc ou la communication reçue du mandataire si elle est postérieure (Décret n° 2021-1354, art. 7, al. 1).

Le mandataire doit également informer de l’ouverture de la procédure les coobligés et les garants (art. 8, al. 1).

Le délai de consultation des créanciers par le mandataire est en principe de trente jours, délai dans lequel, en cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation (Décret n° 2021-1354, art. 26, II). Toutefois, ce délai peut être réduit à 15 jours, le décret reprenant ici les dispositions transitoires de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020. La consultation par le mandataire répond aux exigences habituelles de l’article R. 626-7 du Code de commerce.

Lors de l’élaboration du plan, le mandataire peut soumettre aux créanciers des propositions portant sur des délais et remises de dettes ou sur une conversion en titres donnant accès au capital, et recueillir leur avis par consultation écrite. Ceux-ci doivent en principe répondre dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire (Code de commerce, art. L 626-5, al. 2 et 3).

Si la proposition porte sur des délais et remises de dettes, l’absence de réponse des créanciers à l’issue de ce délai vaut, on le rappelle, acceptation. Si elle porte sur une conversion de la dette en titres, leur silence vaut refus.

Ce délai peut être réduit à quinze jours par le Juge-commissaire (Décret n° 2021-1354, art. 26, II-al. 1), ainsi que le prévoyait, à titre transitoire, l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 adaptant les règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de l’épidémie de Covid-19.

La consultation des créanciers par le mandataire obéit aux prescriptions de droit commun applicables aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, prévues aux articles R 626-7 et R 626-8 du Code de commerce (art. 26, II-al. 3).

Issues de la procédure

Le tribunal peut être saisi à tout moment pour statuer sur le projet de plan (Décret n° 2021-1354, art. 12, I). Lorsque le délai de trois mois prévus pour la période d’observation est écoulé, le tribunal doit mettre fin à la procédure de traitement de sortie de crise si aucun plan n’a été arrêté (art. 12, II). Il ouvre alors, sur requête de l’entreprise, du mandataire ou du ministère public, une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire si les conditions sont réunies (Loi n° 2021-689, art. 13, IV-D et Décret n° 2021-1354, art. 12, III).

Le mandataire doit déposer au greffe un compte rendu de fin de mission soumis aux mêmes règles que celles applicables au compte rendu dressé par l’administrateur ou le mandataire judiciaire en sauvegarde ou en redressement judiciaire (Code du Commerce, art. R 626-39 et R 626-40) (Décret n° 2021-1354, art. 12, V-al. 4).

Si un plan de traitement de sortie de crise a été arrêté par le tribunal et qu’il est toujours en cours un an après la décision du tribunal, les mentions relatives à la procédure de traitement de sortie de crise sont radiées d’office du RCS et plus aucune mention intéressant l’exécution du plan ne peut y être faite, sauf si elle porte sur une mesure d’inaliénabilité décidée par le tribunal ou sur une décision prononçant la résolution du plan (Décret n° 2021-1354, art. 24, 3°).

Cet effacement, propice au rebond du dirigeant, reprend une mesure temporaire mise en place par l’ordonnance n° 2020-596 qui avait réduit à un an (au lieu de deux) le délai permettant, si un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire était toujours en cours, la radiation d’office des mentions relatives à ces procédures.

Les procédures de sauvegarde et de redressement ouvertes à compter du 18 juillet 2021 sont de nouveau soumises au délai de deux ans (Ordonnance n° 2020-596, art. 10, IV).

Si la présentation d’un projet de plan n’est pas possible dans le délai de trois mois, le ministère public, le mandataire unique ou le débiteur peut saisir le tribunal pour mettre fin à la procédure de traitement de sortie de crise, et ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire par application de l’article n° 13, IV D de la loi du 31 mai 2021 (Décret n° 2021-1354, art. 12, 3°).

*****

In fine, sont surtout visées par ce dispositif les créances nées durant la période de crise sanitaire (loyers, dettes fiscales et sociales, emprunts, PGE, etc.).

En réalité, cette procédure ne vise qu’à restructurer les dettes de l’entreprise.

En cela, ce dispositif va beaucoup plus loin que la procédure de conciliation classique, laquelle permet également de poursuivre les mêmes objectifs mais en en étant beaucoup moins coercitive.

Hakim ZIANE et My-Kim YANG-PAYA