Les Agences de l’eau, au nombre de six sur le territoire métropolitain[1], exercent notamment des missions en matière de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, d’alimentation en eau potable, de régulation des crues et de développement durable des activités économiques (article L. 213-8-1 du Code de l’environnement). Afin de mettre en œuvre ces missions, ces établissements publics sont financés par plusieurs redevances liées à la consommation ou à la pollution de la ressource en eau, au nombre de sept jusqu’à présent (redevance pour pollution de l’eau, redevance pour modernisation des réseaux de collecte, redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, redevance pour pollutions diffuses, redevance pour protection du milieu aquatique, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage et redevance pour obstacle sur les cours d’eau). Ces redevances permettent aux Agences de l’eau de bénéficier d’un produit annuel de 2,2 milliards d’euros[2].

Mais une réforme des modalités de financement des Agences de l’eau a été entreprise pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2025. Cette réforme poursuivait plusieurs objectifs ; il s’agissait tout d’abord d’augmenter les produits perçus afin de financer le « Plan eau » lancé par le Gouvernement en mars 2023, mais également d’opérer une redistribution de cette charge financière afin notamment d’alléger la part pesant sur les usagers domestiques des services publics de l’eau, ainsi que d’améliorer la lisibilité des redevances, dont l’assiette et l’intitulé ne correspondaient pas toujours avec leur objet.

La réforme a été amorcée par l’adoption de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (lire notre article sur le sujet). Dans le courant du mois de juillet 2024, les textes règlementaires d’application de la réforme, un décret et quatre arrêtés, ont été publiés au Journal officiel.

Les collectivités territoriales ayant pour rôle de collecter certaines des redevances en cause ou étant redevables de celles-ci (et plus particulièrement les services d’eau et d’assainissement), elles sont directement concernées par cette réforme. Plusieurs modifications apportées par cette dernière peuvent être mises en avant ici.

Première modification portée par la réforme : une refonte de certaines redevances

La réforme a notamment refondu certaines redevances. Ainsi, la redevance pour pollutions domestiques est supprimée et remplacée par la redevance sur la consommation d’eau potable (article L. 213-10-4 C. env.). Il s’agit ici notamment d’améliorer la lisibilité de cette redevance, plus liée à la consommation d’eau qu’à sa pollution. Cette redevance sur la consommation d’eau potable, à laquelle seuls les abonnés au service d’eau potable seront assujettis (il n’est plus fait référence aux personnes n’utilisant pas le service d’eau potable ni les industriels rejetant de faibles niveaux de polluants) et qui sera assise sur le volume d’eau facturé puis calculée selon un tarif déterminé par l’Agence de l’eau[3], devra être perçue auprès de l’exploitant du service qui assure la facturation de l’eau potable. L’exploitant inclut alors lui-même la redevance dans le prix appliqué aux personnes abonnées au service d’eau potable selon des modalités déterminées par :

- le décret n° 2024-787 du 9 juillet 2024 portant modifications des dispositions relatives aux redevances des agences de l’eau,

- l’arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités d’établissement de la redevance sur la consommation d’eau potable et des redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif.

Il est ainsi notamment prévu par le nouvel article D. 213-48-35 que l’exploitant du service d’eau potable devra opérer chaque trimestre un contrôle pour déterminer si le total des encaissements effectués depuis le début de l’année civile au titre de cette redevance atteint un seuil défini par arrêté, afin que l’Agence de l’eau puisse recouvrer les sommes dues, sous peine de majoration et intérêts de retard. Par ailleurs, il est à souligner que l’exploitant du service devra assurer le suivi et la gestion des impayés de cette redevance.

La redevance « modernisation des réseaux de collecte » est quant à elle remplacée par deux redevances : l’une sur la performance des réseaux d’eau potable et l’autre sur la performance des systèmes d’assainissement collectif, auxquelles sont assujettis respectivement les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d’eau potable et d’assainissement des eaux usées. Ces deux redevances visent à inciter à une meilleure performance dans la gestion des réseaux et remplacent ainsi la prime pour la performance épuratoire existant avant la réforme :

- Pour la performance des réseaux d’eau potable, l’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé aux personnes abonnées au service d’eau potable (article L. 213-10-5 C. env.). La redevance est calculée selon un tarif déterminé par l’Agence de l’eau dans la limite d’un euro par mètre cube, mais des coefficients de performance (déterminé en fonction, d’une part, de la somme des pertes par fuites et, d’autre part, des volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage, rapportés, le cas échéant, à la longueur du réseau de distribution et à la densité d’abonnés) et de gestion patrimoniale (déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau d’eau potable et de la programmation d’actions visant à améliorer et pérenniser ses performances) sont mis en œuvre selon les modalités définies par les articles D. 213-48-12-2 et suivants du Code de l’environnement pour moduler le montant de la redevance ;

- Pour la performance des systèmes d’assainissement collectif, l’assiette est le volume d’eau pris en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement appliquée par les gestionnaires du service public (article L. 213-10-6 C. env.). La nouvelle redevance est alors calculée selon un tarif déterminé par l’Agence de l’eau dans la limite d’un euro par mètre cube, et un coefficient modulateur (prenant en compte des coefficients d’autosurveillance, de conformité réglementaire et d’efficacité) est également appliqué selon des modalités précisées aux articles D213-48-12-8 et suivants du Code de l’environnement.

Les modalités de calcul de ces redevances et des coefficients applicables sont également précisées par l’arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités d’établissement de la redevance sur la consommation d’eau potable et des redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif.

Enfin, des modalités de refacturation de ces redevances aux usagers ont été prévues par la loi de finances pour 2024. Les redevances eau potable et assainissement perçues par les gestionnaires des services publics correspondant pourront ainsi prendre en compte les redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et d’assainissement collectif, à hauteur d’un montant forfaitaire maximal fixé par arrêté du 5 juillet 2024 à 3 euros par mètre cube d’eau.

Deuxième modification : un renforcement des tarifs des redevances liées aux pollutions et aux prélèvements de la ressource en eau

Concernant la redevance pour pollution diffuse, due par les professionnels qui acquièrent des produits phytopharmaceutiques, on mentionnera que s’il avait été initialement proposé dans le cadre de l’adoption de la loi de finances pour 2024 d’augmenter son tarif, cette proposition a finalement été supprimée par le législateur. Une indexation de son tarif sur l’inflation a néanmoins été adoptée.

Concernant la redevance pour pollution non-domestiques, la réforme a introduit une majoration de 40 % de l’assiette de cette redevance lorsque le niveau de pollution lié à l’activité est supérieur à un seuil fixé par le décret n° 2024-787 du 9 juillet 2024 et qu’un dispositif de suivi n’est pas mis en place ou lorsque le dispositif de suivi n’est pas validé.

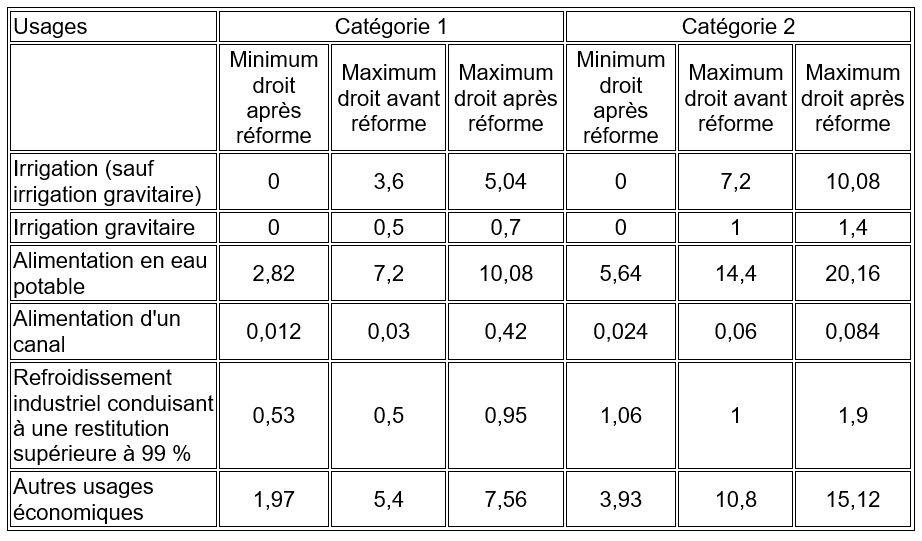

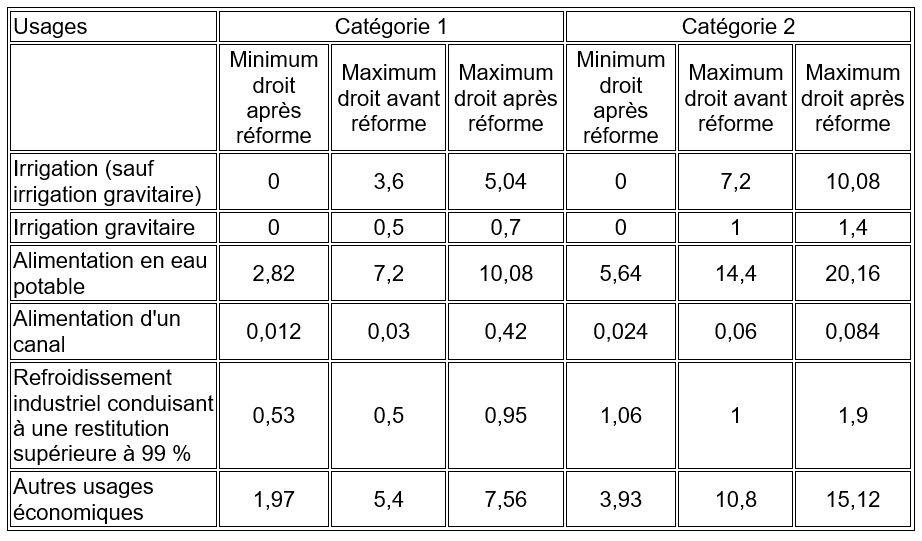

Concernant la redevance pour prélèvements, due par toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau, ses modalités de calcul ne sont pas modifiées mais la loi de finances pour 2024 a instauré des tarifs planchers et réhaussé les tarifs plafond. Ces tarifs sont également indexés sur l’inflation. La comparaison entre les anciens et nouveaux tarifs peut être ainsi exposée :

Les modalités d’application de cette redevance ont également été précisées par voie règlementaire, et notamment par l’arrêté du 5 juillet 2024 modifiant l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la mesure des prélèvements d’eau et aux modalités de calcul de l’assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau. Cet arrêté précise notamment les modalités de mesure des prélèvements et les obligations afférentes du redevable (maintenance des appareils de mesure en bon état de fonctionnement, informations devant être tenues à disposition de l’Agence de l’eau, instauration d’un délai pour mise en conformité des dispositifs de mesure, …).

***********

Cette réforme a fait l’objet de critiques, notamment par le Sénat qui avait voté la suppression de l’article de la loi de finances pour 2024 qui la portait. La Chambre haute avait en effet reproché à cette réforme de ne pas présenter de garanties suffisantes pour les collectivités territoriales. Plus précisément, le Sénat avait considéré que les impacts de la réforme sur les collectivités n’avaient pas été assez étudiés, que les concertations avec ces acteurs avaient été insuffisantes, mais également que le secteur de l’agriculture pourrait être affecté.

Par ailleurs, cette réforme a également été critiquée pour ne pas avoir intégré une augmentation des redevances dont sont redevables les agriculteurs sur les pesticides et l’irrigation.

En tout état de cause et malgré ces critiques, le texte sera applicable à compter du 1er janvier 2025 et imposera en particulier aux collectivités et établissements gestionnaires des services d’eau et d’assainissement d’ajuster leurs modalités de facturation de ces services. Une attention particulière aux performances des réseaux sera également attendue afin d’anticiper les redevances dues à cet égard. Le cas échéant, le retour des gestionnaires pourrait conduire à de nouveaux ajustements règlementaires si des difficultés importantes étaient relevées.

____

Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024

Décret n° 2024-787 du 9 juillet 2024 portant modifications des dispositions relatives aux redevances des agences de l’eau

Arrêté du 10 juillet 2024 relatif aux modalités d’établissement des redevances pour pollution de l’eau modifiant l’arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d’établissement des redevances pour pollution de l’eau et pour modernisation des réseaux de collecte

Arrêté du 5 juillet 2024 relatif au montant forfaitaire maximal de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif pris en compte pour l’application de la redevance d’eau potable et d’assainissement prévue à l’article L. 2224-12-3 du Code général des collectivités territoriales

Arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités d’établissement de la redevance sur la consommation d’eau potable et des redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif

Arrêté du 5 juillet 2024 modifiant l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la mesure des prélèvements d’eau et aux modalités de calcul de l’assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau

[1] Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée et Corse et Seine-Normandie

[2] Information AMORCE : https://amorce.asso.fr/actualite/pour-une-reforme-des-redevances-des-agences-de-l-eau-juste-et-reellement-incitative-pour-la-preservation-des-ressources-en-eau

[3] Ce taux est d’ailleurs augmenté, l’Agence de l’eau pouvant fixer un taux dans la limite d’un euro par mètre cube, contre 0,5 euro par mètre cube avant la réforme